Texto y fotos de Juan Pedro Esteve García. Gatera de la Villa

Esta calle tuvo una etapa inicial bastante tranquila, como unión de la entonces Carretera de Irún con el Hospital del Rey, pero la construcción del Barrio del Pilar y, posteriormente, la necesidad de coser los retales de los numerosos barrios acumulados en el cuadrante noroeste de la capital, cada uno con una planificación distinta, la llevaron a prolongarse enormemente hacia el oeste para llegar a desembocar en 1992 en la Carretera de la Coruña.

Hospital del Rey y su historia

Todo el lugar tuvo un aspecto esencial mente rural hasta el siglo XX, con la presencia de bastantes galerías de captación de los antiguos “Viajes de agua” y sus correspondientes “capirotes”. A principios del siglo XX se decidió la construcción de un hospital en el entonces municipio de Chamartín de la Rosa, en un lugar ventilado por los aires de la Sierra y alejado de núcleos poblados, pues su finalidad iba a ser la lucha contra las enfermedades infecciosas, y el proyecto se encomendó al arquitecto Ricardo García y Guereta, con el asesoramiento médico de D. Francisco Tello.

En el centro, que abrió sus puertas en 1925 y se fue ampliando por fases, había numerosos pabellones en los que se ingresaba, por ejemplo, a los afectados por tuberculosis, fiebres tifoideas, sarampión o escarlatina. Es probable que dentro del recinto sanitario o en sus inmediaciones se ha le algún tipo de arca o caseta de empalme de viajes de agua. La popularización de los antibióticos tras la Segunda Guerra Mundial, el aumento de los hábitos de higiene de la población y otros muchos avances, así como la construcción −no muy lejos− de los enormes hospitales de La Paz (1964) y Ramón y Cajal (1977) fueron dejando al Hospital del Rey con funciones más orientadas a la investigación o a la formación que a su misión primigenia, pues afortunadamente las enfermedades que le dieron origen han sido erradicadas o reducidas a un papel muy marginal. Con la llegada de la democracia, se reestructuró todo el sector sanitario español, desapareciendo muchas duplicidades y solapamientos de organismos. Perdió protagonismo el Estado central y se reconvirtieron o cerraron la mayor parte de los centros e instalaciones que tenían algunos ayuntamientos grandes, como el de Madrid, en favor de las recién creadas Comunidades Autónomas. La Ley General de Sanidad, de 1986 (en adelante LGS) creó el Instituto de Salud Carlos I, al que se incorporaron el Hospital del Rey, la Escuela de Sanidad Nacional y la Escuela de Gerencia Hospitalaria (Disposición Final 13ª de la redacción original de la LGS). Al Carlos I, que heredó de su predecesor un conjunto de edificaciones muy variopinto, le fue encomendada la misión de ser un órgano de apoyo científico-técnico del Estado y de los servicios de salud de las regiones, y el artículo 112 de la redacción original de la LGS definía algunas de sus funciones específicas como el control de las enfermedades infecciosas e inmunológicas −objetivo original de 1925 adaptado a los nuevos tiempos y pandemias−, o el control de alimentos y de productos químicos potencialmente peligrosos. Es por eso que este conjunto de centros de la calle de Sinesio Del gado siempre es noticia cada vez que algún virus o epidemia ataca territorio español, como ocurrió hace unos años con un brote de Ébola o más recientemente en 2020 con el coronavirus COVID-19. Desde este lugar también se desarrolla una importante actividad en la lucha contra el cáncer, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y de difusión cultural, con el Museo de Sanidad e Higiene Pública.

Nombre actual de la vía

Sinesio Delgado (1859-1928) fue un médico, poeta, dramaturgo y periodista nacido en Támara de Campos (Palencia), aunque desarrolló la mayor parte de su actividad en Madrid. Colaboró con varios diarios y fue director de la revista Madrid Cómico. Aparte de por su autoría de numerosas zarzuelas y sainetes, se le conoce por haber sido uno de los principales promotores de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) entidad que en los últimos años ha sufrido enormes daños reputacionales por los casos de corrupción en que se ha visto implicada, pero que en sus primeros tiempos fue muy necesaria para dotar a los músicos de verdadera autonomía profesional.

La decisión municipal de honrar a Sinesio Delgado con una calle en Madrid fue tomada en el año 1967, y le correspondió la hasta entonces carretera de acceso al Hospital del Rey, que en su estado primigenio no tenía salida al oeste como tal carretera, pero que sí se prolongaba en forma de pequeños caminos de tierra hacia los parajes en los que posteriormente se edificó el Barrio del Pilar (ver “El Barrio del Pilar. Un Tetris de tres dimensiones”, en La Gatera de la Vila número 24, páginas 46-51). Por los años en los que se rebautizó como Sinesio Delgado, la calle fue ensanchada de dos a cuatro carriles, dos por cada sentido, para facilitar las conexiones del Barrio del Pilar (de enorme densidad de habitantes) con el resto de Madrid, y así descongestionar otros ejes viarios como Ofelia Nieto o Capitán Blanco Argibay. Sinesio Delgado enlazaba con el barrio del Pilar en un lugar en el que por entonces había alguna nave industrial y que luego se reconvirtió en viviendas, para terminar donde se iniciaba la calle de Finisterre, pues como vimos en aquel número 24 de nuestra revista las calles y plazas del Pilar tienen, casi todas, nombres de municipios o accidentes geográficos de Galicia.

Precedentes del eje

Los límites de la denominada “almendra central” que delimita el principal casco urbanizado del Madrid actual quedaron muy claros en el siglo XX para las tres cuartas partes de la almendra, con los valles del Arroyo Abroñigal y del río Manzanares, por los que ahora discurren las Avenidas de la Paz y del Manzanares, respectivamente, tramos ambos de la gran autopista de circunvalación M-30. La definición de éste cierre por el noroeste fue una tarea mucho más difícil, pues tanto en los últimos años de existencia de los ayuntamientos de Chamartín de la Rosa y de Fuencarral como en los primeros de su incorporación al de Madrid se fueron poniendo en el mapa huertas, casas de una o dos alturas no muy diferentes de las de cualquier rincón de la España rural, edificios un poco más lustrosos pertenecientes a “colonias”, pequeñas industrias o almacenes y, finalmente, enormes bloques de viviendas como los del Pilar o los de la Ciudad de los Poetas, barrio éste conocido como SACONIA por el nombre de su empresa constructora. Desde Fuencarral se descolgaban hacia el suroeste varios arroyos buscando el Manzanares, y la tarea de enlazar entre sí todos estos lugares se fue haciendo como se pudo, con pequeños caminos y carreteras −y durante algunas décadas una línea de tranvía, casi un “ferrocarril vecinal” como los llamaban en Bélgica− que discurría en gran parte por medio del campo. Hay dos precedentes del eje de Sinesio Delga do tal como lo conocemos en nuestros días, carreteras con funciones más o menos equivalentes. Uno fue la Carretera Comarcal 602, primer intento serio de circunvalar Madrid con una carretera, pero que nunca llegó a trazar la circunferencia completa, sino que se fueron completando tramos inconexos. El que nos afecta es un proyecto de la República que se denominó en un principio Carretera de Fuencarral a la Playa de Madrid, por una playa artificial que hubo en el Manzanares, y posteriormente a su incorporación a la numeración C-602 en el franquismo fue bautizada como Avenida del Cardenal Herrera Oria, aunque los más veteranos la siguen conociendo como la Carretera de la Playa.

El segundo precedente es la Avenida de Asturias, proyecto de rocambolesca historia que en su estado original pretendía unir algún punto de la prolongación de la Castellana (como la Plaza de Castilla o las inmediaciones del hospital de La Paz) con el municipio de Las Rozas, a modo de gran variante de la Nacional VI. Se empezó a hablar de ella con los primeros gobiernos de la dictadura de Franco, que llegaron a dejar terminado un tramo de explanación entre la carretera de El Pardo y un kilómetro hacia el este, y si se hubiese legado a terminar bajo esta planificación, seguramente hoy se llamaría R-6, pues era un precedente de las autopistas radiales de principios del siglo XXI que −con desigual fortuna− crearon ejes alternativos a los de las Nacionales primigenias. La historia de la Avenida de Asturias se solapa en muchos puntos con la del eje de Sinesio Delgado, y de hecho hay un tramo, al sur del barrio del Pilar, entre el enlace con la calle de Ribadavia y la glorieta de Piedrafita, que ha llegado a pertenecer a ambos proyectos. La Avenida de Asturias actual tiene un recorrido mucho menor del previsto, y une la Plaza de Castilla con el barrio del Pilar, siguiendo en superficie el camino que había dejado marcado en el subsuelo el Metro de la línea número 9. Para la construcción de esta Avenida de Asturias moderna fue preciso demoler y reedificar buena parte del barrio de la Ventilla, y en el espacio que ahora ocupa el entronque de la avenida con la Plaza de Castilla fue una estampa curiosa de ver, en la década de 1980, la coexistencia de un mini-parque de atracciones y tiovivos para niños, con barracones provisionales, a modo de contenedores metálicos, donde se realojaba provisionalmente a los afectados por las demoliciones. La avenida es hoy una vía puramente urbana regulada por semáforos, y de su enorme prolongación a Las Rozas por los montes de El Pardo, al norte de las urbanizaciones de La Florida y Casaquemada, no se volvió a hablar, pues dos razones de peso la hicieron imposible: la progresiva concienciación social con los temas medioambientales, y la restauración de la monarquía en 1975 con el fin de la dictadura.

Por primera vez en siglos, la residencia del Rey de España dejó de estar en el centro de Madrid para trasladarse al Palacio de la Zarzuela, e interesaba dotar a este edificio de un perímetro de seguridad lo más grande posible, que no habría sido muy compatible con el paso por sus inmediaciones de una autopista tan concurrida. Sin embargo, sobrevivieron algunos vestigios de la idea en forma de límites de distritos:

– A efectos del Ayuntamiento de Madrid, el trayecto de la proyectada Avenida de Asturias, ahora línea imaginaria en medio del campo, sirvió muchos años de divisoria del distrito de Moncloa, al sur, con el de Fuencarral-El Pardo al norte.

– A efectos del reparto de Correos, la línea imaginaria delimitaba los distritos postales 28023, al sur, y 28048, al norte. En ediciones posteriores de guías y callejeros se comprueba que, con el paso de los años y el abandono definitivo del proyecto de la autopista, las autoridades han pasado a considerar como divisoria la tapia, situada ligeramente más al sur, que separa las casas de La Florida de los montes de El Pardo. A nivel administrativo las consecuencias del cambio son imperceptibles, pues la cerca ya servía de barrera física por sí misma, y al norte de e la, por donde debería haber pasado la nueva vía, los únicos habitantes que existen son ciervos, conejos y algún jabalí, que evidentemente no necesitan de buzones ni de oficinas postales.

Empiezan las obras

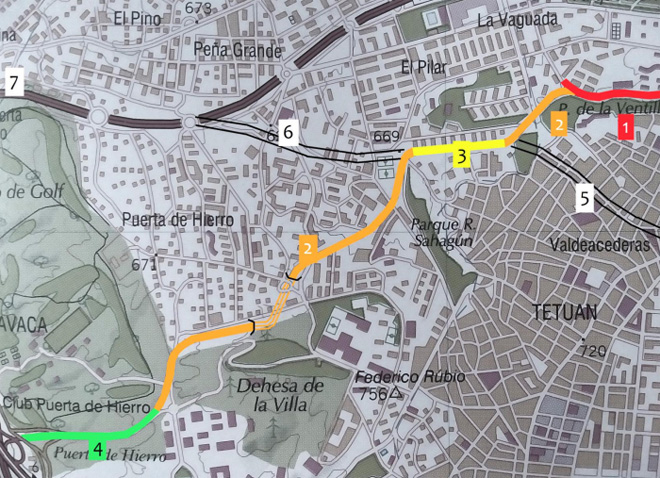

El problema de las comunicaciones de toda la zona noroeste de la capital de España en las primeras dos décadas de la democracia fue similar al que padeció el barrio del Pilar en sus orígenes, es decir, el de la insuficiente capacidad de las infraestructuras que se habían heredado de un pasado semirrural, y puede decirse que este cuadrante de la ciudad no quedó definitivamente vertebrado por la trama urbana hasta la década de 1990, con dos grandes carreteras en sentido este-oeste (la Avenida de la Ilustración y el propio eje de Sinesio Delgado, ambas en 1992) y con el tramo norte de la línea 7 del Metro, abierto como eje norte-sur en 1999 desde la estación de Renfe de Pitis hasta el transbordo con el resto de la red del Metro en Guzmán el Bueno y acceso directo a barrios céntricos como los de Gaztambide, Arapiles y Trafalgar. Durante toda la década de 1980 la calle de Sinesio Delgado y la de Finisterre siguieron funcionando como una sola, y el trazado definitivo que conocemos hoy se pactó entre los últimos años de la alcaldía de Juan Barranco y los comienzos de la de Agustín Rodríguez-Sahagún. Fue una obra que se inició en 1990 y en la que cooperaron, tras arduas negociaciones, el Ayuntamiento de Madrid −que realizó las expropiaciones−, la Comunidad Autónoma −que ejecutó la mayor parte de las obras− y el Estado −para los enlaces con la carretera de la Coruña−, y formaba parte de la estrategia de las tres administraciones para construir en esos años tanto este eje como el de la Ilustración. La solución elegida para prolongar Sinesio Delgado fue la de bordear la alineación de la cara sur de los bloques de la calle de Ribadavia −especie de prolongación del primigenio barrio del Pilar por el sur− por el trazado inicialmente previsto para la Avenida de Asturias. Desde la actual glorieta de Piedrafita, la prolongación continuaría hasta las in mediaciones de la Ciudad de los Poetas y la antigua colonia de Valdeconejos, se internaría en un túnel bajo la Dehesa de la Villa y saldría a buscar la parte norte de la Ciudad Universitaria para desembocar finalmente en la Autopista A-6 de Madrid a La Coruña.

Con respecto a la Avenida de Asturias, el tramo que llevaba décadas con su infraestructura construida junto a la Carretera de El Pardo −incluyendo un puente de varios ojos sobre un arroyo, que en 1978 fue reconvertido parcialmente en iglesia− se integró en la M-30, autopista de circunvalación de Madrid cuyo cierre norte quedó definido por ese trozo de explanación y por la actual Avenida de la Ilustración. La Avenida de Asturias quedaría como una vía puramente urbana de la Plaza de Castilla a la Ventilla y las inmediaciones del Barrio del Pilar. La avenida de la Ilustración fue puesta en servicio en 1988 para la sección comprendida entre el Barrio del Pilar y el enlace con la autovía 607 a Colmenar Viejo, y en abril de 1992 desde la A-6 hasta el barrio del Pilar. El eje de Sinesio Delgado quedó puesto en servicio el 12 de mayo de 1992, con una longitud de 5 kilómetros y medio, y se estimaba que entonces tendría un tráfico de entre 30.000 y 50.000 vehículos al día, tráfico que en gran parte se restaría de la Carretera de la Playa, o Avenida de Herrera Oria. Estaba diseñado para complementarse con el Túnel de Pío X I, que pasa bajo el haz de vías de la estación de Chamartín y conecta con la Avenida de la Paz, tramo oriental de la M-30. La principal obra de todo el Eje son los dos túneles gemelos bajo la Dehesa de la Villa, uno para cada sentido de la circulación, que se complementan con un cajón, o túnel artificial, en la boca norte, para minimizar el impacto sonoro de los automóviles entre Saconia y la Dehesa. Este tramo inicialmente iba a discurrir a cielo abierto, pero en 1993 se decidió cubrirlo con el cajón para evitar esas afecciones sonoras, y mejorar el cruce con la calle de Antonio Machado, por lo que sobre la cubierta de la estructura se instalaron canchas para la práctica de diversos deportes.

Los túneles gemelos tuvieron una construcción muy problemática, pues se realizó con el de nominado Nuevo Método Austriaco (NATM en sus siglas inglesas), que con los años causó bastantes accidentes en varios países, y en nuestro caso se llegó a producir un derrumbe con el fallecimiento de uno de los trabajadores. De igual manera, en los primeros meses de funcionamiento del Eje se produjeron varios asentamientos de terreno que causaron algunas pequeñas grietas en Valdeconejos, afortunadamente sin más problemas.

Desde entonces el eje de Sinesio Delgado ha funcionado sin grandes alteraciones, salvo la progresiva mejora de sus enlaces con la Carretera de la Coruña y, en el otro extremo, el oriental, la construcción de algún enlace con el anillo subterráneo de las Cuatro Torres (en breve serán cinco) y la duplicación del túnel de Pío XII bajo la estación de Renfe de Chamartín.

Ramal de acceso a Tetuán (no construido)

En los años de proyecto del actual Eje de Sinesio Delgado se llegó a prever que el eje funcionara como una “Y” de dos ramales que distribuyeran hacia el este el tráfico procedente de la Carretera de la Coruña. El brazo norte de 0 a “Y” es el que conocemos todos desde 1992 y se dirige hacia la Ciudad de los Poetas y el tramo original de Sinesio Delgado junto al Paseo de la Castellana. El brazo sur habría arrancado de un lugar próximo a la boca oeste del túnel de la Dehesa de la Villa, para dirigirse hacia Tetuán por los terrenos que sirven de límite entre dicha Dehesa de la Villa y la Ciudad Universitaria, de manera similar, aunque con curvas menos sinuosas, a como hacía la antigua Acequia de Riegos del Norte del Canal de Isabel I, vulgarmente conocida como “El Canalillo”, hoy reemplazada por una tubería y cuya superficie es una senda peatonal. Este ramal habría finalizado su recorrido junto al Acueducto de Amaniel, en la confluencia de las calles de Pablo Iglesias y de Juan XXIII, con lo que habría mejorado el acceso por carretera desde la Nacional VI tanto hacia Tetuán como hacia Chamberí, pues por los mismos años estuvieron en estudio varios proyectos de construcción de túneles para automóviles que permitieran realizar a distinto nivel el cruce de Pablo Iglesias con Reina Victoria.

El brazo sur de ésta “Y” nunca se llegó a construir debido al enorme impacto paisajístico que habría supuesto sobre la Dehesa de la Villa, y a la contaminación que se generaría sobre dicho bosque en una época −hace tres décadas− en la que el coche eléctrico se veía por el grueso de la sociedad como una utopía y el 99% de los vehículos de carretera funcionaba con combustibles fósiles. La obra habría supuesto otro problema añadido de posibles daños al patrimonio histórico, pues por el subsuelo del lugar pasan varios ramales del antiguo Viaje de Aguas de Amaniel, cuya caseta de empalme estaba por entonces abandonada y sus ruinas cubiertas por la vegetación (y afortunadamente se ha salvado después para integrarla en un parque).

Sí ha quedado, sin embargo, un vestigio material del proyecto, cual son las viviendas construidas por la Universidad Complutense entre la calle del rector Royo-Villanova y la avenida de las Moreras, y cuyas fachadas curvas están orientadas para alinearse con la ruta de la non-nata avenida.

Por supuesto no volvió a hablarse de la idea del túnel de Pablo Iglesias, y esta avenida no pasa bajo la de la Reina Victoria, sino a través de ella a base de semáforos. El subterráneo no se consideró necesario una vez se desechó la idea del enlace de Sinesio Delgado con Tetuán, pues no hubo que contar con el aumento de tráfico que dicha obra habría traído desde el norte. La presencia en el lugar de conducciones del Canal de Isabel I (Canal Bajo, Galería de unión entre Depósitos, Galería Auxiliar de Desagüe) así como de un pozo de aireación de la línea 6 del Metro y de una galería peatonal de la Cruz Roja tampoco debieron animar mucho a andar trasteando por el subsuelo del lugar.

Fuentes consultadas:

• AGUADO RODRÍGUEZ, Alexia Olga: Historia del Hospital del Rey, disponible en la página web www.madrimasd.org y consultada el 3 de marzo de 2020.

• ARNÁIZ EGUREN, Leopoldo: ‘El Avance del Plan Especial de Remodelación de la Ciudad Universitaria’, en la revista Urbanismo, COAM, núm. 13 (mayo de 1991), pág. 64 y ss.

• Diarios ABC y El País, varios años.

• GARCÍA MORALES, Soledad y VELA COSSÍO, Antonio: ‘Una capilla bajo un puente. Capilla de Santo Domingo de la Calzada, Madrid’. Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea 3 (2013), pág. 220 y ss.

El Heraldo del Henares

El Heraldo del Henares